1

No soy mucho de entrar en Twitter, pero el otro día vi un tuit de Elon Musk que ponía (traduzco): Las leyes de un lado, los poetas del otro.

Las leyes son teorías acerca del comportamiento humano, pero fijadas, convertidas en algo obligatorio. En cambio, nada hay menos obligatorio que la poesía. Cada poema es una forma de contacto con la realidad, una forma tentativa, experimental. Como tocar un cable con la mano, a ver si tiene corriente. (Si la tiene, el poema funciona.) Los poetas son peligrosos porque pueden provocar un apagón, aunque sólo sea uno individual.

Cuantas más prohibiciones, cuantas más leyes y reglas, cuanto más estricto el sistema, más muestra su pesimismo. Y cuanto más pesimista resulte un sistema, menos participará en él la gente, alguna porque se queda afuera, otra porque se quiere salir. El comunismo soviético, por ejemplo, fue uno de los sistemas más pesimistas de la historia. El capitalismo actual, que se vende como optimista, conduce a mucha gente al pesimismo, es excluyente por cortoplacista: es optimista a corto plazo y pesimista al largo. A veces pienso que en Argentina hemos logrado combinar esos dos pesimismos.

A lo mejor es por eso que hay tantos poetas en este país, gente que prefiere encontrarse con la realidad de otra manera. Bueno, las drogas cumplen una función similar—de abrir la huida—pero la diferencia entre quien usa drogas y el poeta es que éste hace pública su fuga personal, la comparte, la conecta con otras fugas del pasado, del presente, y con suerte, del futuro. La adicción a las drogas (aunque también depende de cuáles) es el pesimismo del sistema trasladado al individuo, que en su fuga se topa con un muro. El poema, en tanto fuga personal, se conecta a otras fugas, puede generar nuevas, sean optimistas o pesimistas. El poema, sin embargo, siempre parte de un optimismo, el de que es posible entendernos, comprender algo juntos y compartirlo. Muchos hemos sentido esa alegría de leer un poema con alguien, de entenderlo juntos, esa alegría de estar juntos en unas pocas palabras.

(En Galicia, con Quico Cadaval hacíamos lecturas de poemas de otros que nos entusiasmaban. La gente no siempre se enganchaba, pero queríamos compartir ese entusiasmo. El otro día, fui a la presentación de un libro, y Dolo Trenzadora, además de leer un par de sus poemas leyó algunos del poeta que presentaba. Esto a veces ocurre en las presentaciones de libros, y me parece una de las formas de la generosidad, del entusiasmo y la alegría en las palabras.)

2

Baudelaire es el primer poeta verdadero de la modernidad porque fue el primero en darse cuenta de que la otra cara de lo sublime no es tanto lo aterrador como sí lo ridículo. Antes, lo sublime se asociaba a los dioses, o se lo atribuía a ellos, o a la naturaleza, que es lo mismo. Con la desaparición o la muerte de los dioses, con la exclusión o la domesticación de la naturaleza, sobre todo en las grandes ciudades industriales del siglo XIX, lo sublime se empequeñece. Prima en él la experiencia personal, que es casi intransferible, o incomprensible muchas veces para los demás: ridícula. El poema ha de oscilar entre lo sublime y lo ridículo. Y es que lo ridículo es una línea de fuga hacia lo sublime, y viceversa. El optimismo está en que la experiencia personal, pequeña, puede llegar a la experiencia colectiva del mundo.

El humano citadino, minúsculo y triste (sólo hay que mirar las caras de los otros viajeros en el subte), puede experimentar lo sublime si entra en su propia experiencia por medio de lo poético, que la generaliza, la amplía a otros humanos. Si el arte tiene sentido, si sirve para algo, me parece que puede ser esto.

En “El cisne”, Baudelaire visita una parte de París entre el Louvre y las Tullerías, donde había estado un barrio de barracas en el que él había vivido, edificios ruinosos y puestos de vendedores callejeros, una especie de villa miseria entre dos palacios. La Villa 31 de ellos. Al volver a ese lugar, ve que ya no existe, que ha sido derribado, borrado. Compara su nostalgia del sitio con la de Andrómaca, la mujer de Héctor, que pasó de princesa a esclava sexual tras la caída de Troya. Baudelaire la imagina nostálgica de su anterior vida, de su grandeza. Compara su nostalgia de aquel barrio de mierda (literal) con la que Andrómaca sentía, según Virgilio, por Troya. Queda un poco ridículo, ¿no?

Pero luego también compara su nostalgia con la de una vieja negra, tuberculosa, que busca entre la basura de una gran ciudad europea, en invierno, el camino hacia el esplendor de su África natal, al que no puede llegar porque un muro de niebla, a esa hora de la mañana, le cierra el paso. Baudelaire, desde su paseo un tanto penoso y ridículo, entiende esa sensación de exilio, de pérdida irremediable, irreversible, de un lugar propio. (¿No busca Virginia Woolf un lugar similar, aunque sea en la modesta domesticidad de una simple habitación donde poder escribir y estar con los propios pensamientos?) Al final del poema, como si emergiesen de la niebla, empiezan a aparecer los náufragos, los prisioneros, los vencidos, toda la gente apaleada por la realidad: una multitud. Es ese paso entre la experiencia personal y la colectiva.

3

Ese paso de lo ridículo a lo sublime, señalado por Baudelaire, hoy parece obligatorio. Por todos lados llegan noticias de gente que exige que cualquier ridiculez sea entendida y hasta experimentada por los demás como sublime. (Aquí me voy a mostrar poco generoso, pero ténganme un poco de paciencia: la idea es atravesar ese muro de niebla.) Es como si la poesía, o lo poético, se hubiera convertido en ley.

Uno se queda seco ante tanta demanda de empatía, y mira hacia otro lado, hacia el horizonte sobre el Río de la Plata (aunque primero haya que buscar un edificio alto, o un acceso a la costanera), como si buscara una sudestada, o el retorno de la relación antigua entre lo sublime y lo aterrador. (Mirar al horizonte desde la orilla del mar (o del Río) siempre me ha causado una especie de pavor, un terror íntimo, muy parecido al que uno siente en lo alto de un edificio, esa sensación de que hay que tirarse, dejarse ir, pero aquí en un sentido horizontal y sin saber nadar. La fascinación que genera el vacío.

Antes dije “cualquier ridiculez”, y es que la experiencia personal, por terrible, dura o bella que sea, siempre parecerá un tanto ridícula, ya vista y gastada, en comparación con la experiencia (terrible, dura o bella) del mundo: frente a esa experiencia “ridícula” siempre habrá otra experiencia, digamos, sublime. En prosa, la demanda parece ridícula; quizá haya que probar de hacerla poéticamente, encontrar una manera de incorporar esa experiencia personal (por ridícula, o incluso abyecta que parezca) al imaginario colectivo. Pero sin leyes de por medio.

Y no sé cómo hay que hacerlo, aunque sí sepa de una manera en la que no hay que hacerlo. No hay que sentir la menor lástima o compasión por la persona que se muestra ridícula. Tanto Baudelaire como Nietzsche (más conectados de lo que parece a primera vista) supieron ver en la compasión la puerta que deja entrar al diablo, al mal, en la vida. La compasión no es amor por el otro, sino por uno mismo. Uno hace su pequeño acto de caridad y no tiene que comprender nada, puede irse a tomar un café tan tranquilo, pagadísimo de sí. Puede que incluso se lo cuente a los demás, y hasta que le den un premio. La corrección política actual se compone principalmente de compasión. Me recuerda a esas organizaciones del siglo XIX que exigían a los pobres que llevaran una vida “virtuosa” antes de ayudarlos.

La compasión es esa niebla que impide el paso a lo sublime. Es la clasificación de ciertas ridiculeces como virtuosas y aspirantes a lo sublime, dignas de un cuarto propio, pero dejando otras de lado. La compasión declara que ciertas ridiculeces son ahora sublimes, y el Congreso lo confirma. Ese tipo de legalización del otro que lo convierte en uno de nosotros, lo obliga a venir a donde estamos, en lugar de ir nosotros hacia él. En venganza, los ridículos, los náufragos, los cautivos y los vencidos que quedan por fuera de esa ley siempre terminan atravesando el muro, demostrando que la clasificación sólo era burocrática y compasiva: no hecha de amor verdadero por el otro.

4

Baudelaire, por amor, es Andrómaca en su cautiverio. Es el cisne que vio un día entre las barracas, escapado de alguna pollería, todo lleno de lodo y mierda, picoteando entre la basura. Es la vieja tísica que recuerda las palmeras, la luz de su infancia. Es toda esa gente excluida o exiliada de su propia vida, de su propio lugar. Y por extensión, es Nietzsche abrazando aquel caballo abatido, golpeado, caído en las calles de Turín. Suyo es ese amor cuyo extremo condujo a Nietzsche a la locura, y que se acerca bastante a la esquizofrenia de la que hablan Deleuze y Guattari cuando dicen de devenir otro.

La esquizofrenia se da cuando uno deviene otro sin convertirse en ese otro, cuando uno enloquece sin volverse loco. Es una línea muy fina, como la que divide lo sublime de lo ridículo, una cuerda floja sobre la que hay que aprender a caminar. La cuerda floja se compone de amor y comprensión que se van trenzando conforme uno camina sobre ella. La compasión, en cambio, es la forma de decirle al otro que sea él quien atraviese el abismo, caminando sobre la cuerda floja, y que aquí lo recibiremos con los brazos abiertos.

Piensen en las grandes fundaciones, la filantropía de los súper ricos globales, las ONGs, los estados con sus programas caritativos clientelares, siempre a medias. ¿No es esa la forma que tienen los dueños de todo de mostrar que nos aman sin que en realidad les importemos un carajo?

5

Para Baudelaire, la ciudad es nuestra nueva naturaleza en el sentido de que es un bosque de signos que apuntan a otros signos y a otros y a otros. Esta es una de las primeras teorías de redes de la modernidad. Mil mesetas es un manual de navegación por las redes que se generan entre humanos, lo natural, lo artificial, los signos y todo lo demás que haya en el mundo. Por eso, en la introducción dice que lo importante de un libro no es lo que pueda significar, sino con qué se conecta: cual es el afuera de un libro. El amor, en el sentido en que vengo usando la palabra aquí, es lo que permite la conexión, es esa clase de neuroconector que nos saca de nosotros mismos y nos lleva al otro.

(A menudo se me llama la atención por mi cara de pocos amigos. No hace mucho, un amigo dijo algo sobre la dureza de mi mirada—algo que no puedo comprobar, ya que no hay manera de mirarse a los ojos de verdad en un espejo. Una amiga dijo algo acerca de mi severidad, que en realidad es hacia mí mismo, antes que hacia los demás. Y es que no siento la menor compasión o lástima por nadie. Si que soy capaz de ponerme en su lugar, o lo que entiendo como tal, de sentir algo de lo que esa persona (¿ridícula?) siente. Y con frecuencia, la verdad, me resulta insoportable. Siento que estoy a punto de volverme loco. (¿Se dice así?) Pero mi cuerpo y mi cerebro tienen límites. No pueden abrazarse a todos los caballos que encuentren por Turín. O no me atrevo a caminar por todas las cuerdas flojas que se me presentan. No soy tan valiente. La mala cara es mi modo de supervivencia, y de mantener una cierta cordura en medio de todo el sufrimiento, de todo lo que a primera vista se presenta penoso y hasta ridículo.) (Me consuela lo que dicen de Baudelaire, que siempre ponía mala cara. Está claro que es uno de mis héroes, ¿no?)

(Saqué este texto de uno de mis cuadernos. Creo que es un buen ejemplo de las cosas que escribo para explicarme a mí mismo el mundo y/o la vida. Pero me parece importante señalar que en realidad no entiendo nada. Trato de explicarme las cosas, un día desde un punto de vista, otro desde otro, y así voy navegando un poco a ciegas por la realidad. Decidí hacer público este texto, o una versión de él, por si a alguien le pudiera ser de utilidad. Siento que cuando aparece la palabra “amor” en él, debería poner “aprender a amar más”. Pienso en qué clase de anarquismo hay que construir, y por increíble que parezca, me viene a la mente el Sermón de la montaña, precisamente esa parte del Evangelio que los cristianos han hecho mil esfuerzos por evitar a lo largo de la historia, y aún todavía.)

RECOMENDACIÓN MUSICAL DE LA SEMANA

Siempre he sido fan de los cuartetos de música clásica. Prefiero ir a ver un cuarteto que a una orquesta entera. Esta semana, buscando algo para escuchar en el colectivo (y eso que no soy mucho de ponerme los auriculares fuera de casa), me bajé el Cuarteto en G menos, Op. 10 de Claude Debussy. De lo que me di cuenta es de que esta música urbana de hace más de un siglo encajaba perfectamente con el viaje a través de la ciudad, o por lo menos a lo largo de la Avenida San Martín.

NOTICIAS

1. A Ifi, la gata del IF, le sacamos una tremenda garrapata que hacía días que tenía enganchada al cuello. No le gusta que la carguen, pero de alguna manera comprendió que la estábamos ayudando y estuvo de lo más dócil. Fue Lucas el que le sacó la garrapata. A mí me daba mucho asco. Fui con uno de esos artilugios que sirven para sacar grapas y se lo ofrecí, pero le pareció innecesario.

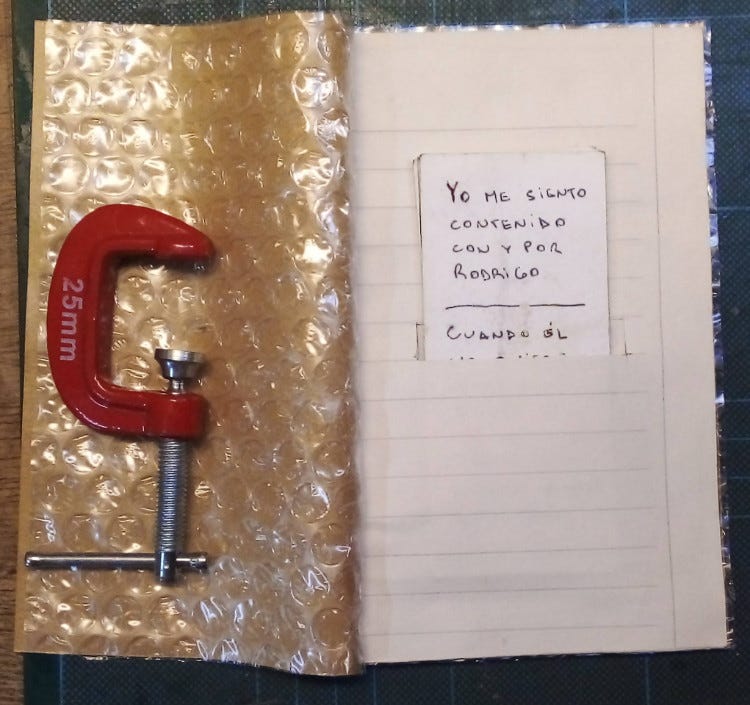

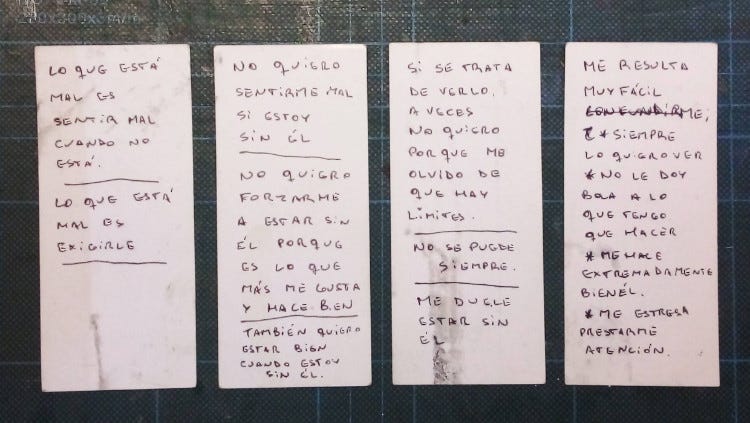

2. Las fotos que aparecen en esta niusléter son de unas tarjetas que encontré tiradas en la calle hace tiempo. No sé si su autor las tiró, se le cayeron, o qué pasó, pero recuerdo que me llamó la atención ver una, luego otra y otra, regadas por la vereda. No sé si había más, esas fueron las que encontré. Como ven, y como es mi obligación, con ellas hice un libro. No hay ironía en el título. Las iba a pegar en hojas, como suelo hacer, y ya que sólo están escritas por un lado, pero eso implicaba ponerlas en un cierto orden, cuando desconozco el orden en que tienen que ir, y más, en el que fueron escritas; así que les hice una especie de sobre en el que viajen y desde el que puedan ser leídas de cualquier manera.

3. Parece que este mes se viene con bastante trabajo de carpintería. No tengo mucha idea, pero sé meter un clavo y un tornillo, y sé usar unas cuantas herramientas. Lo que más me gusta es medir: un trabajo de precisión que me recuerda la escritura. Así como uno mide un espacio y luego ha de trasladar la medida a la madera, cosa que se abre a un montón de errores, uno ha de trasladar lo que piensa o siente al papel con la mayor precisión posible, cosa que también se abre a un montón de errores. Trabajar con las manos me saca del plano teórico y me inserta en la práctica, me pone en el mundo. Para decirlo rápido, me salva la vida.

4. Uno a veces siente que escribe en el vacío. A veces va bien olvidarse de los demás para escribir. A veces va mejor obtener algún tipo de respuesta. Por eso agradezco un montón a la gente que me escribe, y también a la que se ha suscrito en Mercado Libre para echar una mano a esta niusléter por menos de lo que sale una birra de litro.