Este texto es de la Niusléter #39

La semana pasada escribí acerca de un momento religioso, una crisis de fe en mi propia obra. Baudelaire es considerado el fundador de la poesía de la ciudad moderna, y yo siempre me consideré uno de sus sucesores, o seguidores, si ustedes prefieren: un poeta que trabaja en esa línea. La poesía urbana tiene la misión de decir la ciudad, las calles, los edificios, los autos y trenes, el tráfico, la noche, los anuncios de todas clases, el día a día y las vidas y muertes de sus habitantes: toda esa enorme variedad de lo que hay en la ciudad, siempre en movimiento, los encuentros y desencuentros, los hallazgos fortuitos, y también la solidaridad, el amor, la crueldad y la violencia.

Pero en aquel momento de mediados de 2011, sentía que todo lo que escribía sonaba igual, decía lo mismo y no lo suficiente, se quedaba pegado en el paladar y me parecía intragable. Dejé de escribir. No sólo me cuestioné a mí mismo como poeta, sino que llegué a cuestionar el valor de la poesía, el de la literatura, el de toda la escritura. Miraba los libros de mi biblioteca y decía, ¿Para qué?

Y sin embargo seguía leyendo, ese vicio que arrastro desde la infancia. Año y medio antes, por medio de mi gran amiga, Juli Highfill, había hecho una traducción a cambio de un iPod Touch, lo mismo que un iPhone pero sin teléfono, y extrañamente, sin cámara. No tenía dinero, pero encontré varias páginas en la red en las que uno se podía bajar gratis un montón de libros. (Por supuesto, ya no existen). Y seguía caminando por las calles de Buenos Aires, leyendo la ciudad, pensando poemas nuevos, descartándolos.

Una tarde, tomando un café por la zona de Congreso, leyendo en el iPod, se me ocurrió que si esa era la forma en que los textos se transmitirían y harían portátiles en el futuro, ¿qué haríamos con los libros de papel, esos objetos del deseo de nuestro fetichismo literario?

Había desistido de escribir poemas, y de hacer libros de poemas. Pero esa idea/sensación/intuición del libro único, del libro solo del que hablaba la vez pasada, no me había abandonado. Si los textos iban a viajar electrónicamente, y miles iban a caber en un bolsillo, ¿sobreviviría el libro? ¿No tendría el libro que explorar otros territorios, más o menos como la pintura los exploró tras el advenimiento de la fotografía? ¿Y qué del libro único?

Ahora bien, no es que todo esto me hubiera pasado por la cabeza en aquel café de Congreso. No soy tan rápido. En realidad, le di vueltas al tema durante semanas, caminando por la ciudad, hablando solo. La idea de hacer cientos de libros, ¡miles!, iba progresando. Y todo aquello tenía que ser portátil.

A principios de 2011, con Leonello Zambon, habíamos organizado una expedición desde Constitución, donde vivíamos, hasta La Plata, a unos 60 kilómetros. Iríamos en bicicletas, tirando de carros con todo el equipaje. Uno de los carros era una cabina de DJ hecha enteramente de madera. Se nos unió otra gente, uno de los grupos tiraba de un retrete portátil sobre ruedas. Si mal no recuerdo, tardamos cinco días en llegar, acampando por el camino.

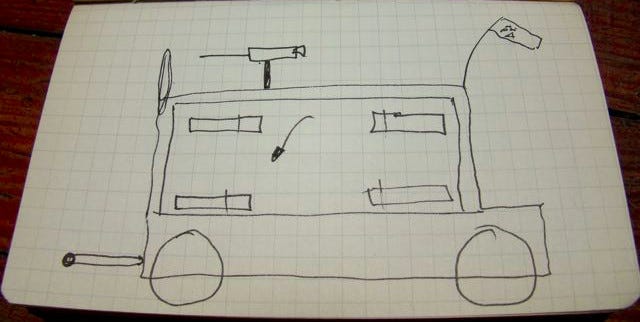

Meses después, uniendo mi crisis poética a esta idea del carro cultural, había encontrado el título para mi proyecto de muchos libros: Biblioteca Popular Ambulante. Biblioteca, porque eran libros; Ambulante porque tendría que llegar hasta sus posibles lectores; y Popular porque la idea era que los libros alcanzaran lectores más allá de las típicas élites literarias. Un día en casa de Leo hice un dibujo de lo que aquel carro debía ser. Lo construiríamos a principios de en el otoño austral de 2012. El carro de la BiPA merece su propio capítulo en esta serie.

Pero volviendo atrás, a la época de aquel café en Congreso, todavía pensaba que tendría que escribir aquellos cientos y miles de libros que imaginaba. Me hacía listas de temas, de poemas ya escritos (para ahorrar tiempo), de antologías, listas de listas, y crisis y todo, empecé a escribir poemas en prosa, algunos de los cuales todavía existen. A lo mejor la salida de la crisis era escribir de otra manera.

Era temporada electoral en Argentina, y por las calles uno encontraba toda clase de propaganda política: panfletos, volantes, boletas, pegatinas y carteles. Un día, caminando por La Plata, empecé a levantar del suelo esos papeles. Se me ocurrió que su lenguaje podía constituir una especie de sistema poético que, con cierto sesgo, pudiera decir la ciudad. Si yo no podía hacerlo a través de mi particular idiolecto, utilizaría los sociolectos que fuera encontrando por la ciudad durante mis caminatas. Si yo no podía decir la ciudad, me pondría en la posición de cederle a ella la palabra, que se dijera a sí misma.

Lo importante era que alguien o algo dijera la ciudad, esta ciudad, aquí y ahora. De alguna manera, este borramiento de mi propia voz, me estaba llevando a territorio conceptual, y hacia la rama de las artes visuales iniciada por Marcel Duchamp hace ya más de un siglo.

Empecé a recoger toda clase de material impreso, o escrito a mano, que encontraba por la calle: volantes de comida para llevar, papeles de la lotería, publicidad de préstamos rápidos: toda clase de propaganda comercial, además de política, pero también papelitos en los que alguien había escrito su lista de la compra, cartas, apuntes escolares… todo lo que incluyera lenguaje de algún tipo. Y también, claro, los mini volantes de prostitución que se encuentran por todo el centro de Buenos Aires.

Organizar todo este material era de lo más fácil, algo me decía que siempre había que tomar el camino de menor resistencia, el que requiriera el menos pensamiento por mi parte, y de ser posible, el que no exigiera habilidad alguna. La idea era excluirme a mí mismo lo más posible del proceso, excepto por el trabajo físico, mecánico, de recoger, almacenar, clasificar todos esos materiales encontrados.

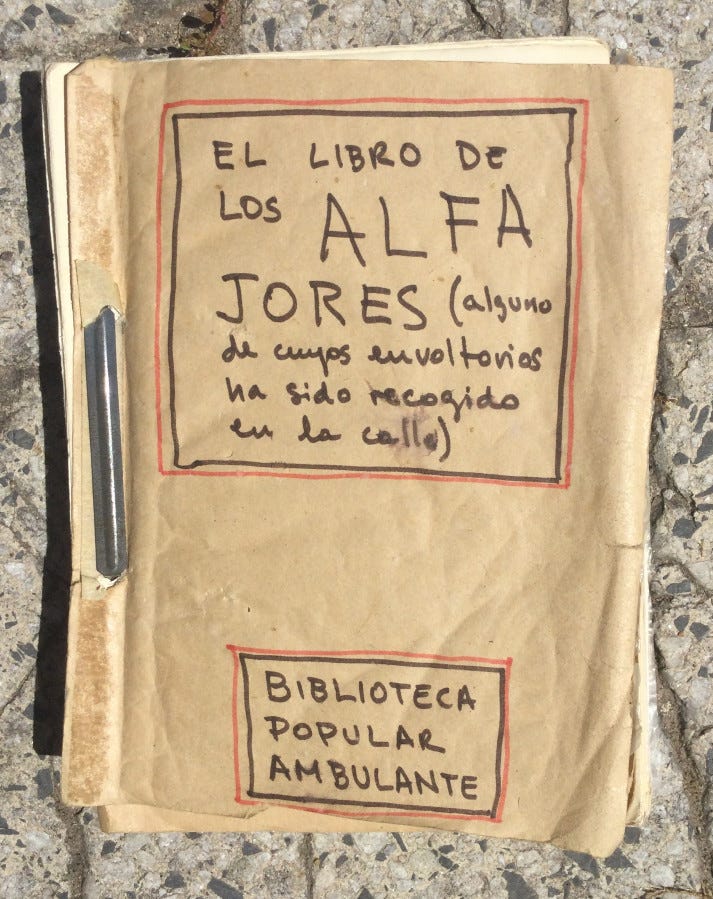

Un problema que había que resolver era el de cómo presentar todo aquello. Estaba claro que había que hacer libros, pero no tenía ni idea de encuadernación (y sigo sin tenerla). Un día, me puse a hacer agujeros en el borde izquierdo de los papeles y les metí tornillos para sujetarlos. Esa fue una enorme revelación formal, que ha guiado todos los trabajos de la BiPA desde entonces. Para hacer las tapas, utilicé sobres de papel madera, o manila, o como se llamen, pero de esos que llevan burbujas de plástico. Escribiría el título y el logo de la Biblioteca a mano. La cuestión es que todo el proceso debía ser lo más rápido y mecánico posible, y que me dejara pensar lo menos posible.

Encontrado el método, de manera más o menos accidental, no sé cuántas horas de cuántos días estuve trabajando sin parar. Cuando me dí cuenta, tenía encima de la mesa los primeros veinte libros de la Biblioteca Popular Ambulante, encuadernados y titulados El libro de la vida política en las calles de los lugares, pueblos y ciudades del Río de la Plata, La nueva guía gastronómica de Buenos Aires, Vademecum del putero en Buenos Aires, La vida en los cafés, El libro de los alfajores, y no recuerdo todos los títulos de esos primeros libros.

¡Ahí estaba! Había encontrado una manera de decir la ciudad sin decirla yo mismo, extirpando de la ecuación, en lo posible, mi propia subjetividad, mi propio idiolecto, mi propio ritmo mental. Así podría estar y no estar al mismo tiempo, interviniendo lo menos posible, alimentando mi vagabundeo urbano,y por fin,diciendo la ciudad sin decirme a mí mismo.